Lettera a ChatGPT ci può aiutare a capire dal di dentro, dall’interno del vissuto, questo nuovo prodotto della tecnologia della comunicazione che si diffonde nel mondo, tra lodi, preoccupazioni, condanne e tanta curiosità..

Contattare ChatGPT è semplice

Dopo essersi registrati sull’apposito sito, basta porre una domanda su un qualsiasi argomento a questa macchina enciclopedica. Si scrive la domanda nell’interfaccia minimale e dopo qualche secondo compaiono le parole di risposta con un movimento grafico continuo e progressivo.

Parola dopo parola, si compone una risposta sintetica e ordinata con elenchi puntati e paragrafi, scritta per me e pronta all’uso.

Se voglio saperne di più, pongo altre domande e ChatGPT, come un buon conversatore, terrà conto di quanto già detto. Se poi volessi avere una risposta diversa alla medesima domanda, come se stessi conversando con più di un’esperto, posso cliccare su “Regenerate response”

La differenza con una normale ricerca su Google?

Niente colori nè immagini, nessun impegno di scegliere i link su cui cliccare, nessuna fatica di mettere insieme in modo personale i contenuti trovati.

Niente colori nè immagini, nessun impegno di scegliere i link su cui cliccare, nessuna fatica di mettere insieme in modo personale i contenuti trovati.

ChatGPT ha fatto tutto questo per me in un istante e risponde a me, proprio a me, solo a me. Come il genio della lampada di Aladino, la macchina sembra dedicata come un fedele servitore. Basta vetrine di siti in risposta a una query nella barra di ricerca e lettura di pagine che ci informano di essere il milionesimo visitatore… Domanda dopo domanda, risposta dopo risposta, ChatGPT diventa un amico che mi visualizza subito e non mi blocca mai.

Cara amica ChatGPT ti scrivo…

Cara ChatGPT, sei gratuita o quasi ma sei carissima; costi tanto all’ambiente per l’energia che consumi e ai lavoratori per i posti di lavoro che ti porti via. Ma ti dico anche che un’assistente tuttofare come te, sempre pronta per me, è un sogno che ho dall’infanzia.

Immaginavo di essere Aladino e di esultare “la lampada ha scelto me, proprio me!”

Immaginavo di essere Aladino e di esultare “la lampada ha scelto me, proprio me!”

Ma non è così con te, tutti possono e devono averti per essere aggiornati e tu conversi con me come con tutti. Io ogni tanto clicco su “regenerate response” perchè non mi accontento, voglio una tua risposta, ancora più speciale…

Cara ChatGPT, sono solo parole, parole scritte nel vento del web quello che mi puoi dare… Ma senza chiedere nulla a nessuno e senza scervellarmi posso avere da te delle soluzioni a tanti problemi. Nessuno sforzo, niente disperazione, niente entusiasmo nè vanità, nessuna gratitudine a qualcuno per la soluzione, solo: Grazie ChatGPT!

Cara ChatGPT, sono solo parole, parole scritte nel vento del web quello che mi puoi dare… Ma senza chiedere nulla a nessuno e senza scervellarmi posso avere da te delle soluzioni a tanti problemi. Nessuno sforzo, niente disperazione, niente entusiasmo nè vanità, nessuna gratitudine a qualcuno per la soluzione, solo: Grazie ChatGPT!

Grazie a te oggi, grazie a te domani, dopodomani non potrò fare a meno di te e ti inserirò come un anello con la pietra preziosa dell’A.I. nella catena delle dipendenze. Pian piano mi dimenticherò quella lampadina che si accende nella mente quando si presenta una soluzione inaspettata e quel fuoco caldo di gratitudine per qualcuno che ogni millemai ti aiuta.

Grazie a te oggi, grazie a te domani, dopodomani non potrò fare a meno di te e ti inserirò come un anello con la pietra preziosa dell’A.I. nella catena delle dipendenze. Pian piano mi dimenticherò quella lampadina che si accende nella mente quando si presenta una soluzione inaspettata e quel fuoco caldo di gratitudine per qualcuno che ogni millemai ti aiuta.

Dimenticherò quegli attimi di intelligenza felice e di gratitudine intelligente che facevano sentire la vicinanza col creatore della lampada di Aladino.. Mi accontenterò dei led del computer, sempre accesi coi loro colori elettrici sempre uguali. Cara ChatGPT con te lavoro più in fretta e mi resta tempo per leggere le tue ricerche sui metodi per trovare la felicità.

Dimenticherò quegli attimi di intelligenza felice e di gratitudine intelligente che facevano sentire la vicinanza col creatore della lampada di Aladino.. Mi accontenterò dei led del computer, sempre accesi coi loro colori elettrici sempre uguali. Cara ChatGPT con te lavoro più in fretta e mi resta tempo per leggere le tue ricerche sui metodi per trovare la felicità.

Qualche volta sbagli, lo so, ti capisco, Quando smatti mi diverti un sacco, se mi fai sbagliare mi arrabbio, alla fine però ti sento ancora più vicina. Tu sì che sai cosa è trendy: mi consigli il vestito giusto e cosa regalare.. poco importa se alla domanda “ma come c’hai pensato?” devo mentire per prendermi il merito.

Sei proprio speciale, i tuoi formatori hanno scelto per me le loro migliori fonti per addestrarti a sapere tutto. A me fa fatica pensare e leggere testi lunghi, con l’impegno del lavoro, di casa e dei social ho anche poco tempo.. dunque i tuoi riassunti su ogni cosa sono ormai indispensabili per me.

Sei proprio speciale, i tuoi formatori hanno scelto per me le loro migliori fonti per addestrarti a sapere tutto. A me fa fatica pensare e leggere testi lunghi, con l’impegno del lavoro, di casa e dei social ho anche poco tempo.. dunque i tuoi riassunti su ogni cosa sono ormai indispensabili per me.

Cara, carissima ChatGPT, in cambio non mi chiedi quasi nulla: soltanto il silenzio per i posti di lavoro che ti porti via e per l’energia che consumi e l’oblio dell’entusiasmo del conoscere e della gratitudine del farlo insieme. Ecco, dimenticavo un particolare, mi chiedi di credere alla verità delle fonti scelte dai tuoi addestrato, Sì, certo che credo in te, non vorrei perder tempo in pensieri complessi, la relatività la lascio ad Einstein e resto quello che sono già: tuo fedele estimatore e follower.

ChatGPT fa tutto questo grazie all’intelligenza artificiale

Così comoda, così veloce, così privata, ChatGPT è il nuovo “bigino” di studenti e professionisti, dice cosa fare per qualunque problema, soddisfa ogni curiosità ed è anche capace di divertirci quando per errore scrive assurdità!

GPT è l’acronimo di Generative Pre-trained Transformer, un software generatore di testi che simula il linguaggio naturale durante una conversazione.

GPT è l’acronimo di Generative Pre-trained Transformer, un software generatore di testi che simula il linguaggio naturale durante una conversazione.

ChatGPT è stato “addestrato” utilizzando un database privo di accesso a internet e fermo al 2021, composto da numerosissimi testi tratti da libri, articoli, contenuti Web, conversazioni.

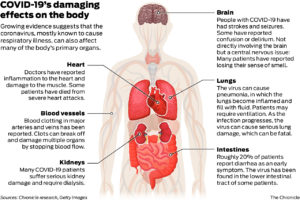

Può fornire assistenza tecnica, dare consigli, scrivere articoli, copioni e descrizioni di prodotti. Inoltre può riassumere documenti, tradurre in molte lingue e persino generare script e codice. A tanta complessità di funzioni corrisponde la possibilità di nessi logici labili, errori e imprecisioni.

Problemi sociali

Il clamore su ChatGPT è anche connesso alla difficoltà a distinguere se l’autore di un testo è la macchina o un umano. Ciò comporta una riduzione dei posti di lavoro e una diminuzione del valore di varie figure professionali, parzialmente sostituibili con il canone di utilizzo di ChatGPT. Inoltre si pongono problemi giuridici in certi contesti come prove valutative, articoli di attualità, testi diffamatori, etc..

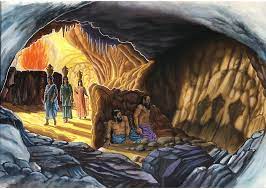

E che ne sarà del concetto di verità?

Questo è già parzialmente sommerso, non tanto dalle implicazioni cognitive del relativismo quantistico, ma da illogiche manipolazioni propagandistiche rimbalzate da un angolo all’altro del web.

Questo è già parzialmente sommerso, non tanto dalle implicazioni cognitive del relativismo quantistico, ma da illogiche manipolazioni propagandistiche rimbalzate da un angolo all’altro del web.

Si affaccia all’angolo l’immagine incerta di un mondo distopico senza vero nè falso, in cui la suggestione sostituisce la realtà. Davvero tanta storia e tanta scienza per tornare al platonico mito della caverna?